《相思局》 chapter 28

幸好窗外有塊空調水泥臺,余唯西戰戰兢兢地翻出去,連余都不敢往下看,站在上面雙不由自主就開始抖。

陳簡言作迅速,而且他像是就不害怕似的,一溜煙就翻出來,而後立刻將抱住蹲下。

余唯西不敢發出任何聲音,蜷在他懷裡,生怕不小心就掉下去。

這麼高,估計屎都要摔出來吧。

幾乎是在兩人蹲下的同時,外面幾個腳步聲就闖了進來,有個男聲說:“你們兩個卻也樓上,你跟我往這邊追。”

腳步聲漸漸散去,陳簡言環顧四周,道:“隔壁的房間窗戶開著,從這裡翻進去。”

余唯西害怕,但也知道這個時候不能給陳簡言拖後,在心裡給自己打氣,雙手止不住抖。

雖說沒有恐高癥,但在毫無安全措施的況下面對這種高度,誰都會害怕啊。

“余小姐,別害怕。”陳簡言許是看出余唯西快嚇尿了,聲音忽然溫起來。

余唯西咬咬牙,先手拉住隔壁的窗簷,而後腳踩住了牆邊突出的邊沿。

“別往下看,爬進去就安全了,就當我們在攀巖。”

Advertisement

誰在十樓懸空攀巖啊??

余唯西閉閉眼,讓張到抖的自己稍稍平複一些,沒有等太久,一鼓作氣邁出另一條往上使勁,咬牙費力地爬了進去。

可能是太害怕了,人摔在地板上時已經覺不到疼痛,余唯西還沒過氣,陳簡言已經跟貓兒似的跳了下來。

落地姿勢跟蛤蟆似的,他倒是看著帥的很。

陳簡言扶起往裡走,正走到客廳,門口有人說話,好像在開門,陳簡言立刻著余唯西的手臂順勢鑽進了櫃子。

櫃子空間很小,剛夠兩人在裡面,陳簡言上淡淡的檸檬薄荷氣味爭先恐後往余唯西上鑽。

“……要不你給他們看警員證,讓他們配合?”

陳簡言低聲說:“多一事不如一事,我們現在分不清對方是敵是友,不要千舉妄。”

余唯西隻好將往邊角。

櫃子有隙可以看到外面,小心翼翼朝外打量。

可剛看向外面,一對男摟抱著闖臺,兩人著氣,男人將人推到窗子上趴著,人曖昧地呼氣,一手將窗簾扯上一半,男人迫不及待將的下半布料扯掉,又一皮帶褪掉自己下半,扶著往人下塞。

Advertisement

余唯西腦子要炸了,連忙收回視線。

看到了,陳簡言自然也看到了,他們都沒想到會發生這樣一幕,紛紛扭頭移開視線,可兩人一起扭頭,視線便撞在了一起。

狹窄的空間又悶又熱,兩人的幾乎是在一起,余唯西額間冒汗,細碎的發在白淨的臉上,今天為了勾引陳簡言,特意穿了件吊帶子,出線條好的脖頸和削瘦致的鎖骨。

陳簡言的視線不小心落在的前,連忙轉過頭閉上眼睛。

余唯西此行的目的是為了勾引陳簡言,可並不是在這種況下,尷尬極了,連看都不敢看他,更別提勾引。

“……好好深哦,人家的都要被你草壞了。”人嗔,趴在窗簷上翹起屁,被男人乾得長發前後甩。

後的男人抬手就在人圓潤的上拍打一下,而後地,“你的早就被你老公草黑了,哪裡還?”

兩人的對話汙言穢語,這對於恐的余唯西來說只有深深的尷尬,一直都不懂為什麼有人喜歡說這種話。

余唯西想了想,正開口,又怕外面的人聽見,於是將手過去想拍拍陳簡言的肩膀示意他自己有話要說,可剛手,陳簡言突然一把抓住了的手。

Advertisement

接著,炙熱滾燙的就蓋住了的。

【珍珠今天滿550就明天加更,滿600的話明天還是三更,今天第二更獻上,第三更在老時間,謝各位小可~】

猜你喜歡

-

連載160 章

武林風流傳

輕輕伸腿欲穿那貼身褻褲,卻不防我在床上仰躺著早已得一清二楚,那堅挺健美的臀部,還有夾縫間陰暗處的淺壑鴻溝也隱約可見,而臀溝肥縫間絲甩子落紅也讓我倍感男人的驕傲和自豪。 躺在床上的我浮想聯翩,“菊花仙子”菊若嫣雖出身於風花雪月煙花風塵之地,但卻一直保存著冰清玉潔的身子,讓我這個淫賊占了一個大便宜,口中輕輕調笑著道:“你這個樣子出去怕是讓人一就知道有問題。” 菊若嫣微微一皺眉,強忍著的不適,用細得不能再細的聲音道:“你要是再胡言亂語,我就把你那個東西拽下來吃進我肚子裡去,哼!” ...

41.1萬字7.29 48829 -

完結1096 章

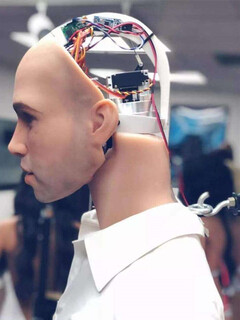

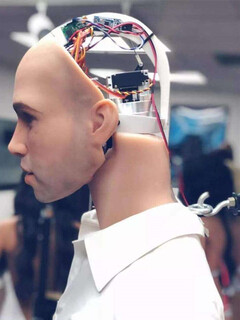

機器人當老公

路悠悠一覺醒來穿越到了年後的地球沒錢,沒房,沒人,怎麼辦?繼承遺產一次解決!美男機器人?買買買!沒有技能怎麼破?躺著玩遊戲財富滾滾來!廚師,我來!裁縫,我來!藥師,還是我來!還有那個美男,放著別動讓我來!!!什麼?機器人變成了真人?!那我的美男機器人去哪了?

113.6萬字8.09 82202 -

連載110 章

美女調教師

調教的皮鞭握在陳墨的手上,他看著面前千嬌百媚的女人,忽然發現自己不知道該先調教誰... 至於跟自己有著姐弟名分的林曦若,不是有句話叫肥水不流外人田麼!

26.4萬字7.67 40183 -

完結80 章

春夏秋冬

You are my home for all seasons.————親兄妹/HE/含BDSM/不喜勿入po不好修改,修改後的文檔在微博:-山水郎-。

11.4萬字7.75 54369 -

完結101 章

歡喜債

夜色瀰漫,客棧裡一片沉寂,走廊兩側客房中,飄出來的男人鼾聲,輕重不一。 唐歡悄無聲息往前走,如夜行的貓,最後停在走廊盡頭那間客房前。 黃昏在大堂裡見到的那個男人,就住在裡面。 那人有一雙清冷的眼,進店後直奔櫃檯,問房付錢,而後朝樓梯走去,並未看周圍一眼。他穿著淺灰色的長衫,腳步不輕不重,每次落在黃木梯板上,皆發出相同的聲音。兩側衫擺隨著他的動作錯開,露出裡面修長雙腿,交替擡起。白色中褲套進黑靴,簡單幹練,有種說不出來的味道。他上了樓,她目光不由往上移,卻只瞧見他側臉,尚未細品,他一個眼神掃過來,冷寂如冰。唐歡心動了,她想要這個男人。師父說,女人初夜多少都有點意義,還是找個看上眼的人破了吧。唐歡舔了舔嘴脣,沒想到一下山就遇到個絕品。 食指指腹從舌尖掃過,輕輕貼在窗紙上,等那處溼了,細細竹管插-進去,沒有半點聲響。 太冷的男人都不好對付,還是用點手段吧。 半刻鐘後,唐歡撥開門,悄悄閃了進去,直奔牀頭。 窗子開著,皎潔的月光斜灑進來,因男人沒有放下牀幃,他平躺的身影一覽無餘。 唐歡歪坐在一旁,滿意地打量這個男人,看著看著,她忍不住伸手去摸他白皙清俊的臉。連睡覺的樣子都是冷的,身上會不會熱一些? 可就在她指尖距離男人俊臉不過幾寸距離時,男人眉心微動,唐歡暗道不妙,正要閃身退開,眼前寒冽清光閃過,脖下一涼,待她反應過來,便是一道無法言喻的劇痛。她捂住脖子。溫熱的血如杯中滿溢的茶水,從她指縫滲出。

50.1萬字8 29001 -

完結50 章

嫡兄

微博:青燈今天碼字了嘛身為庶女,李楚楚安分守己、鋒芒盡斂的在嫡母雷霆手段下安居一隅。 就想將來及笄,看在她還算乖巧聽話的份上,能給她找個殷實的人家。 卻不想,身邊一直有個魔鬼窺視、覬覦著她,未等成熟,便將她采下枝頭。從此,白日裡疏遠冷漠的嫡兄在黑夜中是最親近的枕邊人,喁喁情話,纏綿露骨,每次的歡愛都是清醒的墮落。“阿楚,永遠都只有我能上你的床。”【強取豪奪】 【嫡兄X庶妹】#真骨科#

16.6萬字8 102923

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈